弘扬“牦牛精神”坚持自强不息迎接新时代的挑战

我们在西高所内工作合计67年,不仅是献出青春年华,而且是把青海当做第二故乡,这里永远地留下了我们的亲人。多年未曾回所,十分盼望再回去看看。我们想,这次可能会使全所新老职工欢聚一堂,有回忆过去、展望未来的机会了吗?大家努力争取吧!记得20年前的今天,夏武平老所长在“建所三十周年讲话”中赞扬西高所同志们自强不息的精神时指出:“首先,在大动乱的年代中,业务工作基本未停,这在当时是很突出的。其次,数次组织进西藏动植物考察,一个研究所的配备自然较差,但在自强不息精神的激励下,艰苦地完成了任务。其中阿里地区的考察更为艰苦,但却收集了大量的标本与资料,为以后出成果,特别是分类学方面的成果,打下了基础。为出成果、出人才,做出了贡献”。

夏所长的话使我回忆起那些年代,当时社会动荡不安,人心浮躁、无所事事,但我所的科学研究和考察活动却能如火如荼。显然反映出我所领导(如常韬和夏武平等)有方,深得人心,善于抓时机,能正确指导科研工作;也说明我所群众基础好,受“文革动乱”的影响小,能分辨是非,坚持正确方向,使业务工作基本未停。关于这一点大家应该好好总结,多问几个为什么西高所当时敢于顶住“动乱”的风潮,而坚持业务工作?为什么那时所内领导与群众关系也那么融恰?为什么那时每人都把主要精力投入在本职工作中?根本不搞窝里斗,也不想制造窝里斗?为什么在提工资、评职称时,也多是实事求是地推荐别人或相互推让,而没有出现脸红脖子粗的事。那时的西高所可以说是既有统一意志,又有个人心情舒畅的一个大家庭。正因为西高所有这样一个好的“生态环境”,故科研工作在短短的几年内很快就全面赶上去了,无论在生态学、分类学、农学还是中药学等各方面都在国内占据着一个重要的席位。此时,不少科研单位也主动找到我所进行课题协作或合作考察,就在1973、1974和1977年三次西藏动植物考察时,分别有中科学院四川生物所、新疆生土所、上海昆虫所等单位的科研人员参加了我们的队伍,一同奔赴青藏高原最艰苦的地方考察。而当我们出差到中科院某些有名的研究所时,同样会得到热情接待,再也听不到“海拔高,水平低”的声音,而是非常欢迎的促膝谈心、取长补短、互通有无了。

下面让我们回忆在西高所参加野外考察的一些感受吧:

一、1973年西藏墨脱考察

1、下定决心,排除险情: 1973年5月6日我所西藏动植物考察队由西宁出发,经过50天已分别完成了香日德、格尔木、纳赤台、沱沱河、安多、二道河、那曲、羊八井、拉萨、工布江达、林芝、易贡、通麦等地的动植物和鱼类考察,收获颇丰。6月25日考察队动物组的汽车离开易贡—通麦峡谷区,穿越这个泥石流频发地段,向波密驰去。沿途道曲路窄,水浆泥泞。动物组的汽车在拐弯时,突然被甩向路边,眼看就要滑下这百丈悬崖。司机沉着冷静,果断地左打方向盘,使车头靠向道路中间,踩紧刹车。这一刹那之间,有人在远处喊“翻车了”。万幸的是刹车使车子后轮置于悬崖伸出的一块石头山,汽车被倾斜在路边停了下来。但汽车的重量使崖下碎石不断下落,就在千钧一发的时刻,同志们敏捷迅速、井然有序地离开危险的卡车。首先用石块塞住路面上的车轮,阻止车轮下滑。然后队长印象初立即指挥同志们分头去附近借拖车用的绳子把汽车固定,将其栓牢在最粗的树干上。与此并同时派人去附近找施工部队帮忙。此时公路上挤满了往来汽车,过往司机和群众都立即主动地来拉着栓汽车的绳子,以防汽车坠崖。此时崖下施工的战士们担心汽车落下砸着他们,停止施工。都紧贴石壁,躲在崖下。后来工兵营长亲自带来一辆重型推土机前来救助,先把半倾斜的汽车用钢丝绳挂在推土机上,但老班长为防万一要求卸下部分东西再拉车。于是武云飞和蔡桂全主动上车卸东西。车身倾斜站不住,两人只得一手抓住车帮,一手用力拉,直到卸下两吨重的东西,车子减轻重量后,方跳下车。推土机师傅深思熟虑后,上了推土机,坐稳,然后挂挡、踩油门用力一扽,汽车就被安全地拉到公路上,汽车和国家财产、珍贵的标本保全了。这就是我所考察队在解放军和群众的帮助下排除险情的一例。

2、披荆斩棘,勇往直前:动物组汽车直到次日凌晨两点才达波密与植物组汇合。第二天司机们在波密修车,科研人员在周边采集,并等待中科院四川生物所同志进行下步合作考察。在波密两队的碰头会上很快决定两所重新组合,各分一半人马,分别到墨脱和察隅考察。记得到墨脱的分别是西高所印象初、武云飞、王祖祥、蔡桂全、杜庆、黄荣福;四川生物所吴学恩、赵尔宓、吴贯夫和高原等十位,而其他人员到察隅考察。

墨脱是西藏一个边境县,也是我国唯一没通公路的县份。它位于穿越两座高峰[南迦巴瓦峰(海拔7782m)和佳拉白垒峰(7234m)]之间的雅鲁藏布江下游谷地。谷底气候郁闷湿热,可生长香蕉等热带作物。而通往墨脱的多雄拉山口(4300m)则是整年寒冷刺骨、冰雪皑皑,每日下午经常阴云密布,暴雪纷飞或狂风呼啸。墨脱县地形复杂,山高谷深,密林丛布,断崖绝壁,水流湍急。仅有的驮行小道,曲细狭窄,乱石叉牙,交通极为不便。但其境内动植物资源非常丰富,是世界气候带和森林植被垂直带谱最完全的地区,相应的鸟兽虫鱼和两栖爬等物种也很多,这是我国首次对墨脱进行生物综合考察。开拓性的首次墨脱动植物考察就肩负在我们几个不同专业人员的身上。7月5日我们结束波密工作与察隅队告别后,又返回林芝联系进墨脱考察事。

进墨脱考察首先要联系林芝军分区,出发前要预先检查身体并连续吃几次防疟疾病的药后,才能就地等待出发的命令。数日后终于得到了命令,7月13日早3点半我们十位科研人员起床,快速地吃过饭,背上各自的采集工具和衣物,就从林芝县的派区(海拔2800m)出发,急促穿越松林,不断地爬坡,只有经过平缓处才稍作休息,擦擦汗。大约爬山5、6小时后到达松林口(海拔3700 m)。这里是冷杉林的尽头,前景稍感开阔,抬眼望只见茫苍苍的巨石夹杂着星星点点的灌丛和绿绒蒿,其间伸出一条曲折的山路,指向隐藏在那山峰和沟谷交汇地方就是多雄拉山口。此时,我们虽已感腿酸、劳累,但也不能在此休息。休息易受凉感冒、患上不治之症高原肺水肿。于是只得咬紧牙关继续前进。转过几条沟谷,上了两个平台,用行军铲帮助爬过了几个陡峭的冰坎才抵达山口。就是这7、8公里的路,我们又升高了六、七百米。当脚踏上山口,忽如天幕拉开,只见山下碧绿晶莹的湖泊星罗棋布、溪流穿插其间,一片片松杉林地展现在眼前。我飞也似的奔向最近的小湖,打开背包、拿出撒网就甩了一网,结果网绳不够长,水太深,只得收回作罢。因为这些湖多是冰川雕凿的湖泊,水质清澈,见到底也是很深的。下山很快到达拉格兵站(3500m)。老兵和战士对我们热烈欢迎:烧水、开罐头、下挂面。饭后相互讲各自的“见闻趣事”, 使我们忘记了一天的疲劳、潮湿和阴冷的天气。虽然我们分别躺在长满青苔的硬木条上,依然沉沉地睡去。

第二天一早吃完饭就离开拉格站,沿着山洪雪水石头冲磨出来的水沟修成起伏不平的驮行小道,曲折狭细。一路上,乱石叉牙或间隔出现的碗口粗棍构成的阶梯,流水不断地从路旁丛林中渗出或山体上流下,汇聚到多雄拉河中。大约下山到海拔3000m附近出现针、阔叶混交林,林下逐渐变成杜鹃和桦树、槭树的世界。我们赶到大岩洞后稍事休息,在这个高大岩洞内烧水,吃自带的干粮。饭后,我们很快就踏上一条林间小路,有时一片树林像天幕一样被遮住的太阳,时而射进几缕光线,倒也感觉凉爽舒适。脚下路面既不是乱石也不是泥沼,而是平平的细沙,踩上很感舒服。边走边浏览这漂亮的大森林,青冈、樟树、乔松等巨大乔木冲天拔起,比肩耸立。下边的山茶科、荨麻科和各种蕨类的灌木、草本植物丛生。藤本植物更是上盘下绕挂满了绿绒绒的苔藓,犹如苍龙上下翻腾在高大的树干上。若有时间,我一定要抓上那些藤条荡秋千。想罢,我们又加紧脚步快速前进。接近汗密站时,突然有人发现赵尔宓老师的裤裆红了,原来是蚂蝗钻进裤子咬破血管流出很多血,湿透了内裤和外裤。再看路上的骡马,鬃毛和皮肤上随时可见吸饱血的蚂蝗,像铃铛一样挂在它们的身上。我们一直走着,突然听到有人喊:“汗密到了”,抬头一看兵站的房子就在眼前。兵站挺宽敞,有一个大通舖空着,恰好够我们这些来客睡的。睡前每人都抖过被褥,查看过头顶墙壁,认为没有蚂蝗才睡下。早晨起床时,发现我腮上血迹斑斑,原来是一只吸足我腮血的蚂蝗,被翻身时压死的血迹。虽经一夜的休息,腿脚仍有些沉重。吃过早饭,上路仍感疲乏,好在一路上风景美,又是下坡路多于上坡,自比上山省力。路上全是急行军或小跑,根本不顾脚下的流水浅滩,很快就越过了几道阶梯路。路旁开始出现竹林和芭蕉林,海拔早已下降到2000m之下,队伍逐渐走进陡壁与悬崖之间,常有小瀑布从陡峭的山林上泻下。路面相对于多雄拉河升高了许多,而变得更为狭窄,趟过20m宽齐腰深的流水后,老虎嘴终于来到面前。此时山高入云、峡谷深邃,只有惊险的栈道。栈道悬在山崖半壁上,一头凿眼插入碗口粗木桩,另一头担在钢丝上拴住。我们每人前后拉开距离,小心地踩着木桩,对面有过来人或马时,必须赶紧贴着山壁让开。两边的山高不见顶,只见夹着白云的一线天。栈道下白浪翻滚的多雄河怒吼着湍急地穿过巨石嶙峋的河床,时而见鼓胀肚子死牲口被冲走。此处河床每公里坡降达百米。过了老虎嘴,路坡林密,潮湿的雨林时而发出股股霉味,哗哗的流水声更大,不久就见到阿尼桥兵站。在阿尼桥下我采到5尾鱼两种,与通麦、易贡的鱼类似。时间还早,我们不想留宿休息,吃了点干粮就直接顺路奔向马尼翁。一路上,腰痛腿酸,汗流浃背地沿着半山腰的路,拄着拐杖、挪动双腿,爬上翻下,终于在天黑前到达马尼翁营部路口。营部建在高出路口约50m的坝子上,有阶梯相通。多数同志坚持上完阶梯。个别人由战士搀扶上去。我一到营部,立即脱下酸臭的衣服,解下拧出水的皮带,洗了澡,真是痛快!我科考队奔走三天到达马尼翁,首批进入墨脱考察取得全国开创性胜利。当晚独立营为我们到来开了“首次军队科考队联欢会”。我们在马尼翁设立科考大本营,由此放射考察背崩、地东、希让、西贡湖、得尔工等各点,采集了大量的动植物标本,许多是国内首次采集异常珍贵。还有许多故事,如同期的察隅考察以及1977年第二次墨脱考察遇到的许多吃苦受累、蚊虫叮咬或惊险之事,因篇幅的限制就不再赘述。现仅将参加两次墨脱考察的部分合影留作纪念。

1973年墨脱留影,前排自左至右:高原、赵尔宓、杨营长、刘政委、李参谋;

后排自左至右:蔡桂全、王祖祥、武云飞、吴学恩、吴贯夫、姚干事

1977墨脱考察部分队员与部队领导合影 1977 年墨脱考察部分队员泸定桥合影

二、1974年西藏阿里考察

关于对西藏阿里的科学考察,在1951年政府组织西藏工作队和1961年西藏综合科考队的个别队员曾穿越阿里地区进行路线踏查,但生物学方面几乎未做过工作。地处青藏高原的我所科技人员奋发图强,在有关党政的领导和热情支持下,于1974年组成赴阿里动植物科学考察队。考察队有科技人员、行政人员和工人共16人组成,队长由所内任命年较长、有资历者担任,植物组:潘锦堂、刘尚武、张盖曾、徐朗然(后者为新疆生土所);动物组:印象初、李德浩、武云飞、黄永昭、李继军、郑昌林;总务:周荣福、冯彦(摄影师)、崔清弟;司机:王佐平、李世龙、魏金成。考察队于1974年5月23日出发,经大柴旦、冷湖、阿恰提山口进入新疆的若羌、库尔勒、阿克苏、喀什至塔什库尔干县,在该县作了半个月的考察。然后沿叶城—阿克塞勤昆仑滩一线采集,并分路调查了崆喀山口和班公湖一带。7月9日再次正式进入阿里地界。在日土、扎达、普兰、噶尔、革吉、改则等县进行了历时2个多月的考察。后经藏北的安多县沿青藏公路返回西宁。回程中在伦坡拉盆地,驻地石油勘探队告诉我们这里有鱼化石,虽引起我们的高度重视,但因这次考察已收队赶路再无时间探察,只得留待以后专程再来。

阿里全部考察共4个月,行程一万二千余公里,考察区遍布阿里六县及新疆西部边境的喀什、叶城、塔什库尔干县和红其拉甫、神仙湾、可可吐鲁克、明铁盖等海关、要塞。在这里顺便回忆起了阿里考察的两段难忘的故事:

1、团结友爱,战胜流沙:1974年5月29日全队由西宁出发,自东向西横穿青海省,当汽车快进入新建塔里木盆地边缘的崇山峻岭,正要翻越阿恰提山口时,遇到大片流沙,掩没了两公里长的路面,这时汽车寸步难行。在严重困难面前队领导印象初立即召集全体开会,果断作出战斗决定:“排除流沙,绝不后退”。全队立即行动起来,从下午4点一直挖到第二天9点,硬是一铣一铣地铲开了厚达半米的沙层,然后又用尽全力一步一步地推车爬坡前进,经过16人连续16小时顽强的战斗,终于渡过了流沙。在最为困难的时候,大家互相推让着那只仅有的最后半壶水。这最后“半行军水壶水”曾在十几个又饥又渴的队员手上捧过,他们每人只轻轻地用干裂的嘴唇抿一下,然后又递给另一位同样饥渴的队员,谁都捨不得猛喝一口解解渴。就这样,它被大家传递着“喝”了好几次,这意味着什么?它意味着同志们间的友情和团结精神。正是在这种精神的激励下,产生出一种力量,使队员们团结一致去战胜流沙和一切困难。胜利的欢笑代替了16名队员的疲惫、饥饿和干渴。

2、千锤百炼,斗志昂扬:进西藏阿里,要经过甜水海,这里是数百公里的无人区,又叫阿克赛钦铁隆滩,海拔高、空气稀薄、呼吸困难,气候恶劣、低温、寒冷多风。当我们从班公湖和空喀山口考察结束后再次返回甜水海时,又遇上大雪和暴雨,洪水挡住了去路,准备翻越界山达坂去阿里的路被阻挡。因为我们前一辆车在过河探路时,被陷在河里,不能自拔。即使我们卸下全车的东西,后一辆车也拉不动它。大家在水淋淋的情况下,就地扎营,准备烧水做饭。但在这荒无人烟的地方,又是雨雪交加的天气到哪里去找烧柴或牛粪?幸亏有位司机取了点棉纱和汽油引燃碎木板烧开一锅水,大家泡压缩饼干勉强度过这一关。 洪水挡住前进的道路,为了前进,队员们在那里忍着饥饿、寒冷和高山反应,拼搏三天三夜,在湍急的河水中,挖沙填石、搬运装备和科考器材推车前进,可仍不能前进一步。由于高度缺氧和疲劳,有两名队员先后昏倒休克。但同志们仍不惊慌,立即输氧抢救。队员们被阻在甜水海已三天三夜了,没见一辆车路过。最后终于在解放军牵引车的帮助下方才脱离险境,翻越过5200多米的界山达坂,经过龙木错等湖泊,连续在这个地势平坦的高海拔界面上奔驰10小时,终于到达多玛,第二天到达日土县城,7月24日到达阿里首府狮泉河(噶尔)。至9月3日在这里我们详细地考察并收集了日土、噶尔、扎达、普兰四县动植物及我国印度河上游支流与其他河系湖泊之间关系的资料,然后转到革吉、改则考察采集至9月13日结束。后经后经藏北的尼玛、色林错、班戈错至安多县的公路,翻越唐古拉山经格尔木,于9月23日回到西宁,行程一万两千余公里。这次采集大量的我国帕米尔地区和印度河流域及内陆各大湖泊、河流稀有的珍贵标本。全队同志经历多次风险与生死考验,克服了高山反应的剧烈头痛,锻炼了革命意志和敬业精神,更加斗志昂扬地拼搏在科研第一线上。

1974年武云飞与协助捕鱼战士在狮泉河合影 1974年阿里队部分同志在狮泉河合影

1974我阿里科考队到达噶尔门土扎营:冯彦(背面)正在摄影,王佐平等在看热闹。

三、西藏伦坡拉盆地鱼化石的采集

前面提到鱼化石的事,很值得回忆:1977年我在中科院水生所继续合作编写《西藏鱼类志》和《鲤形目鱼类志》。一天,陈宜瑜拿出1976年藏北石油队送给他的几块铜钱大小的鱼化石碎片。大家对化石虽感兴趣,但这几块碎片无法做出鉴定。于是大家商定来年陈宜瑜曹文宣和武云飞三人联合到藏北采集,由我所派车共同完成。回所后我立即向所长常韬汇报,他立即同意。于是我一方面转告水生所一方面为采化石准备,并特别向刘东生教授请教采集化石和保存的方法。第二年,按约定的时间,我立即发信给水生所,请他们速来我所前往藏北。但得到的回复是一封“因事不能前往”的电报。因水生所不来人,单独为我派车太铺张,原定派车计划就被撤销了。常所长指示:“让武云飞另想其他办法前往,费用所里可以报销”。那个年代,没有气车到趟青海湖都不容易,何况是无人区的藏北高原!在没有伙伴的情况下,我决定独自一人前往闯一闯。在联系去格尔木的汽车时,得知附近的324部队最近有车去。6月27日就搭车到了格尔木。住上招待所后,每天到地质队打听有无去伦坡拉的汽车。7天后,撘上无棚的卡车,穿着皮大衣坐在敞篷车上,颠簸三天到达安多县。这是当时最快的车速啦,又用了一天,7月10日才到达伦坡拉西藏地质队队部。

地质队正在为“全年出油10万吨”而苦干着,大家很忙。但是,当队长听说我是从西宁专程来采化石的,就热情地接待了我。第二、三天我随队出发到他们各工作点,顺便探察化石的情况并在扎加臧布和奇林湖采集鱼类,但化石结果不很理想。晚上吃饭时在食堂,恰好遇到带我上山的司机田师傅,经田师傅介绍,知道与他同来的是一位准备下山看病的李技术员。得知李技术员在这里工作多年后,我直接请他告诉我采化石的最好地点。当时他立即讲了许多信息并画了张草图给我。

次日一早吃过饭后,带上铁锨、搞头和采集桶,还有照相机和水壶,就按草图指示方向上山走去。就在此时李技术员出现在面前,他说“准备带我走一段”。我非常感谢他,只怕影响他的身体,一再劝他回去,但他坚持送我到了采化石最好的地点。营部海拔4600m,这里4650m,他拖着病体为帮助我而爬山,这种助人为乐的精神真值得学习。目送李技术员下山后,在这里独自连续干了几个小时,铲去了几吨重的土后,得到几块完整的鱼化石,立即用毛头纸把化石包好。这时太阳已转到西山,因为采到了化石忘记劳累。只是由于口干才开始想到喝水,喝水后才感到饿,但是我出来时根本就没有想到带饭。夏季的高原白天更长,太阳转到西山就到下午6点了,估计现在已过7点,太阳一落山天很快就会黑下来。于是我立即收拾东西,扛上搞头和铁锨,这样可以预防狼从后面的袭击,然后标本桶与照相机分左右挎到身上急忙下山而去。不一会太阳落到山后,天渐渐黑下来了。因为身上扛的和挎的铁家伙多,走起路来铁器撞击的响声也甚是好听,再加采到化石十分高兴,一路上吹着口哨也不感寂寞。没想到,天太黑由于看不清路,虽已下山走到平路上,仍然没有很快找到队部。此时,我下意识地转动身体回头看了下山路,一边回忆着来采集时的地物标志和方向。就在这时看到远处手电光一亮,因为是孤身一人,为安全起见我没有给予回应。以后又看到不同方向出现闪光,有人问答,立即判断队部就在附近,也意识到他们正在找人。突然有一亮光照到我的脸上,立即听到“回来了!”,“回来了!”。原来队长得知我天黑还没回来吃饭,立即派人找我,怕我被狼吃掉。还好,找了不到半小时,我就出现了。此时挂钟已是10点半。吃过晚饭后,立即把化石和工具等拿到帐篷里,然后把漆片化开搅匀,涂到每片化石上,晾开,待风干后,再重新包好每片化石,放到标本桶中收藏起来。队长看到化石后十分高兴,赞扬说:“很完整的化石有好几片啦,明天我回格尔木。你也完成了任务,一起回吧!”。我答应了,第二天我们乘吉普飞也似地奔向格尔木,当天就赶到。一天后买上长途汽车票,3天回到西高所,是7月19号。这次连去带回共用23天,在采标本只用5天,而绝大部分时间用在路上。

在所内请摄影师冯彦給化石拍照(图),化石照片分别寄给刘东生教授和水生所后,他们高兴的称赞几句,随之消息在国内传开了。立即被邀请作为特约代表参加1978年全国动物学代表大会。1980年发表“西藏北部新第三纪的鲤科鱼类化石”,建立一新属新种,成为“鲤科裂腹鱼亚科起源和演化与青藏高原隆起关系研究”的有力佐证。这些材料在我国改革开放后首次举办的国际科学讨论会上受到广泛的欢迎。“西藏北部鲤科鱼类化石”发表后,影响国际动物学界,立即收到日本等国专家及欧洲鱼类学会邀请函等,自是后事不再赘述。

图 西藏伦坡拉盆地鲤科鱼化石

四、我所西藏动植物考察的硕果

数年来,我所西藏及其沿途的动植物考察队采集植物标本13,261号(65,000份),3000余种。动物标本其中兽类1000余号,120多种;鸟类1500余号,400多种;两栖爬行类1500余号,74种;鱼类3000余号,100多种,昆虫50,000余号(本材料来源于本人1979年的工作统计)。

1979发表的“西藏阿里地区动植物考察报告”其中刊载10篇文章,包括该地区的藻类、植物,昆虫(摇蚊、蝗虫、椿象等)、鸟类、兽类、爬行类和鱼类及其资源的研究报告。又有在有关学报、杂志上发表的若干报道,其中仅科学出版社学报就报道植物学研究论文18篇,鸟类8篇,兽类7篇,两栖爬行类2篇,鱼类和昆虫各4篇。同时又有许多同志参加西藏动物和植物志的编写。论文中总计发现植物1新属117新种和新变种,动物6个新属30个新种和新亚种,此外尚有若干国内新纪录。这些文章都有相当的学术水平和应用价值。大致情况如下:

1、在植物学研究方面:

1)“中国大麦属分类、分布的初步研究”一文,系统地研究了该属的分类,分布并阐述了花序的形态演化,为该属的育种、起源提供了科学依据。

2)“西藏阿里植物区系”,首次较全面系统地总结了阿里地区的植物区系,并认为分为两个地理省较好。从而纠正了前人不切实际的区分划法,为今后农牧业区划提供了依据。

3)“西藏龙胆科植物区系及其地理亲缘”,首次论证了西藏龙胆科植物区系成分,分区及其起源,为青藏高原植物区系的发生、形成提供了佐证。

4)“玛法木湖—冈底斯山朋哲峰南坡的高山植物”也是我国首篇该区植被及高山植物的报道。

2、在动物学研究方面:

1)“蝗虫类在青藏高原上的适应性”一文,通过对172种高原牧场有重要危害的蝗虫种类的分析和重要器官结构的研究,证明了高原隆起引起蝗虫结构的适应性变化和高原的特有种类是随高原环境变化而形成的结论。

2)“西藏阿里地区的鱼类及其资源”一文,国人首次获得阿里地区印度河上游鱼类分布及种类的信息,对前人分类记载不详或错误做了纠正,澄清分类混乱并发表两新亚种。首次对班公湖和玛法木湖鱼类资源做出客观估价,为两湖合理利用和保护提供了科学依据。

3)“西藏画眉亚科的地理分布和高原适应”一文,通过区系成分和分布分析,认为区系历史较年轻,一些鸟类对高原环境的适应变化较明显。

4)“喜马拉雅山南北坡鸟类区系及其垂直分布”一文,指出南北坡两种截然不同的自然景观对鸟类组成和垂直分布有明显影响。

5)“西藏墨脱地区哺乳类区系”,确定了该区哺乳类组成特点是以东洋界占绝对优势,通过气候、食物和环境掩蔽条件分析,认为动物无明显的迁移现象。

6)“西藏阿里兽类区系研究及区系演变”,认为青藏高原兽类区系主要形成于中亚喜干成分,是在高原隆起过程中向高院嵌入的结果,得出此地兽类区系既老又新,既有渊源于古老的成分,又有适应于隆起后高寒环境的新类型。

上述许多论文在不同程度上对前人的分类理论或系统研究有所突破,作出必要的订正或补充。有的则在此考察基础上结合毗邻地区资料,如中国蝗虫总科和裂腹鱼亚科的系统分类研究等论文,从地学、古生物和器官结构等方面提出新的见解。显然,上述资料将不断地丰富着我国生物学知识的宝库,同时也为西藏当地自然资源的合理利用保护及鸟、虫、鼠害的防治提出重要的科学依据。

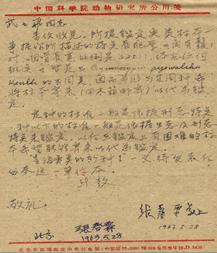

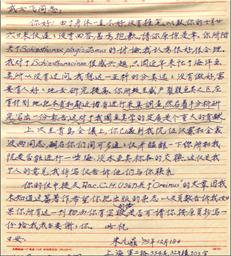

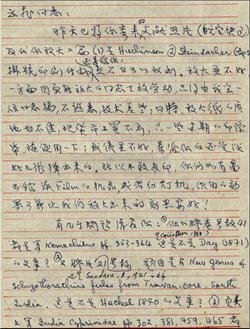

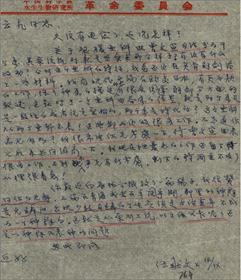

3、西藏考察成果对学术界的影响:这里我只结合专业谈点鱼类方面的情况。对于鱼类的研究来说,在阿里采集到的鱼类多属印度河和恒河水系上游干支流,都是国人在此的首次科学记录,学术意义很大。而中科院综考队随后在阿里采集的鱼类又全部随牦牛坠河而丧失,况且至今很少有人再去补点采集,因此我所阿里的这批标本就更为珍贵。中科院水生所所长学部委员伍献文先生在给我的信中,就多次提到这些鱼类的重要性。除阿里考察外,我所1973年组织的西藏墨脱、亚东和察隅的动植物考察,在国内也属首次进入雅鲁藏布江水系中下游科学考察,收集了前所未见的大批动植物标本,并在1977年又第二次深入墨脱考察。多次考察不仅填补了科学空白,而且发现了若干新种和新纪录。在此顺便列出中国鱼类学界几位老前辈的来信,可以看出我所多次野外考察对学术界的影响。

以上信件,个别字可能不好认识,为此简要指明信中内容,以方便读者:张春霖前辈的信是回答作者的问题并愿意代为鉴定标本。朱元鼎前辈的信是回答问题并希望交换标本等。伍老前两封信主要谈交换资料和印度河鱼类重要性的事,后两份信主要称赞我所青年人文章写的好,有发展前途等。

当时,我们在生物所工作的几十年间,正处于“摸家底”时期,国家急需了解全国各地动植物资源的阶段,特别是对人迹罕见的青藏高原地区动植物资源情况更为需要,于是调查就由我们来担当。当时大多数年轻人都怀着强烈的使命感、责任感和事业心参加青藏高原动植物考察和研究。除上述考察外,早在上世纪60年代初,我所动物室、植物室、水生和化学室除参加中科院组织的“祁连山科学综合考察”之外,自己又组织了 “祁连山动物调查”、“唐古拉动植物考察”、“青海湖裸鲤生物学研究”、“青海省草场资源调查”, “青海省玉树、果洛地区动植物考察”、 “扎陵湖与鄂陵湖鱼类生物学调查”等项目。“文革”开始后又提出“梭鱼向青海湖引种驯化”、“青海省中草药调查”、“春小麦高产实验”、“柴达木植被调查”、“久治地区动植物综合考察”等等。我们这些年轻人就是在这样的实践活动、野外工作和考察中、科学交流中逐渐成才的,不断地为国家科学研究和应用做出成绩和贡献的。西高所就是这样闯出开拓高原生物研究新路子。

经过“青藏高原”艰苦磨练和严峻考验的人们,在开放改革初期,随国家的需要,不少人员调动了工作,去沿海和南方省市科研单位或高校工作。他们都成了新单位的业务骨干或学术带头人,承担国家和地方重大科技攻关任务。有的成为一所之长、高校院长、系主任或上海、重庆博物馆馆长等领导职务…….。他们各自在新单位发扬当年的“牦牛精神”,高举中国特色社会主义旗帜,坚持科学发展观和以人为本的理念,为把我国建设成为社会主义现代强国而继续努力。